노동시장 1·2차 이원구조…근로조건 격차 갈수록 확대

양극화가 낳은 사회적 균열 구조 더 이상 방관 안 돼

노동시장 구조적 문제 해결 없이 양질의 일자리 ‘난망’

[시사경제신문 김종면 기자] 언제부턴가 취업전선에서 소외된 젊은이들에게 ‘잉여’라는 말이 붙었다. 그것은 단순히 ‘나머지’라는 사전적인 의미가 아니다. 막막한 청춘은 스스로를 그렇게 자조적으로 불렀다. 가진 자들은 그렇지 못한 이들을 멸시하듯 또 그렇게 불렀다.

그러나 전후세대를 대표하는 작가 손창섭이 1958년 ‘잉여인간’에서 그린 잉여는 그런 모습이 아니다. 소설 속 잉여인간은 어느 누구도 자신을 그저 남아도는 인간으로 여기지 않는다. 사회가 자신을 이렇게 만들었다고 생각하면서도 사회의 규범적 요구에서 벗어나지 않는다. 어떻게든 살아가기 위해 애쓴다. 최선을 다했지만 좌절할 수밖에 없는 삶은 잉여가 아니다. 잉여라는 말이 더 이상 전망 없는 청춘의 기호로 쓰이지 않도록 해야 한다. 대기업이나 공공부문 정규직에 취업하지 못하면 ‘하류인생’, ‘잉여인생‘ 취급을 받는 사회는 건강한 사회가 아니다.

■정규직 취업 못하면 ‘잉여인생‘ 취급

우리 노동시장은 대기업·공공부문 정규직 중심의 1차 노동시장과 중소기업·비정규직 중심의 2차 노동시장으로 이원화되어 있다. 두 시장의 근로조건 격차는 갈수록 확대되고 있다.

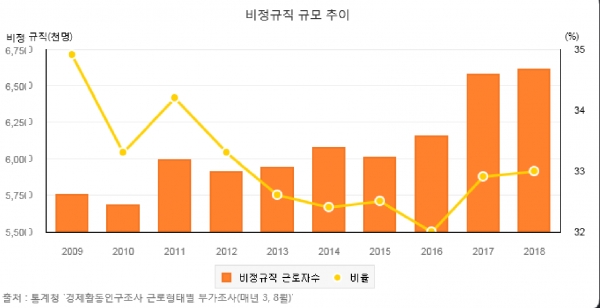

통계청 자료에 의하면 2017년 기준 우리나라 임금노동자 가운데 정규직은 67.1%(1342만명), 비정규직은 32.9%(651만명)다. 1차 노동시장에 속하는 대기업 정규직은 전체의 10.7%로 10명 중 1명꼴이다. 대기업 정규직의 월평균 임금은 398만원인데 비해 중소기업 정규직은 그것의 66%인 264만원이다. 대기업 비정규직의 월평균 임금은 258만원으로 중소기업 정규직과 비슷하다. 같은 비정규직이라도 큰 차이가 난다. 중소기업 비정규직 월평균 임금은 152만원으로 대기업 비정규직의 60%에 불과하다. 중소기업 비정규직의 월평균 임금은 대기업 정규직의 38% 수준이다. 대기업·정규직 노동시장과 중소기업·비정규직 노동시장 사이에는 건널 수 없는 강이 가로놓여 있다. 격차사회, 조금 과장하면 초격차사회다.

1차 노동시장에는 전체 임금노동자의 25%인 500만 명이 있다. 그러나 2차 노동시장에는 그보다 3배나 많은 1500만 명이 존재한다. 그들은 저임금과 고용불안에 시달린다.

■노동시장 이중화로 소득격차 확대·노동생산성 저하

노동시장의 양극화가 낳은 이 사회적 균열 구조를 어떻게 할 것인가. 노동시장의 이원화, 비정규직의 확산, 불평등 심화가 우리만 겪는 일은 아니다. 전 세계적인 현상이다. 미국에서는 ‘밀레니얼 사회주의(Millenial Socialism)’가 확산되고 있다. 갤럽의 최근 조사에 따르면 1980년대 초반에서 2000년대 초반 사이에 태어난 밀레니얼 세대인 18∼29세 미국인의 51%가 자본주의보다 사회주의를 지지하는 것으로 나타났다. 심각한 불평등이 만들어낸 현상이다.

우리나라는 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기를 겪으면서 노동시장 유연화를 명목으로 비정규직을 양산했다. 1차 노동시장과 2차 노동시장이 나뉘기 시작한 것도 우리 경제가 세계경제에 본격적으로 편입된 그 무렵부터다. 정규직은 노조를 중심으로 자신들의 권익을 옹호해왔지만 비정규직은 만성적인 고용불안을 겪으며 양자 간의 격차는 급속히 확대됐다.

노동시장의 이중화로 인해 소득 격차가 벌어지는 것은 물론, 노동생산성마저 떨어지고 있다. 우리 경제가 저성장의 터널에서 빠져나오지 못하는 요인으로 생산성 하락이 우선적으로 꼽혀온 점을 감안하면 결국 노동시장의 이원구조가 저성장의 ‘주범’인 셈이다.

■한 번 비정규직은 영원한 비정규직인가

불평등 구조가 고착화되면서 사회적 이동성은 점차 의미를 잃어가고 있다. 더 나은 일자리로 옮겨갈 수 있는 계층 이동의 사다리는 없어진지 오래다. 비정규직의 함정이라고 할까. 한 번 발을 들여놓으면 헤어나기 힘들다. 우리나라 임시직의 정규직 전환 비율은 11.1%로 경제협력개발기구(OECD) 평균 36%에 크게 못 미친다.

노동개혁은 시대의 요청이다. 노동시장의 이중화는 구조적인 것인 만큼 총체적인 접근이 필요하다. 노동시장의 주체인 노동자와 사용자, 정부 간의 합의가 중요하다. 우리가 노사정 대타협을 얘기할 때 으레 등장하는 것이 1982년 네덜란드의 바세나르 협약이다. 노조는 임금을 동결했고 기업은 노동시간 단축을 받아들였으며 정부는 재정과 세제로 이를 지원했다.

최근 노사민정 대타협을 통해 이룬 ‘광주형 일자리’도 주목할 만하다. 1차 노동시장의 노동자와 2차 노동시장의 노동자는 이해관계가 다른 만큼 요구사항도 다르다. 1년 8개월 동안 네 번이나 대통령 행사가 취소됐을 정도로 힘든 과정을 겪었지만 마침내 타협을 이뤄냈다. 노동 양극화를 완화하기 위해서는 비정규직 근로자의 권익에 관심을 기울이지 않을 수 없다. 상대적으로 높은 임금과 고용안정을 누리는 1차 노동시장 노조의 전향적 자세가 무엇보다 중요하다.

대기업 우위의 원·하청 관계도 변해야 한다. 대기업·중소기업 간 불공정 도급거래에 대한 보다 철저한 감시 또한 필요하다.

■노동시장의 구조적 문제 해결해야 양질의 일자리 가능

최근 SK하이닉스는 협력사 등과 임금을 공유하는 상생협력 모델을 업계 최초로 도입해 눈길을 끈다. 직원들이 임금인상분 중 일부를 내놓으면 회사도 같은 금액을 내놓아 협력사와 하청업체를 지원하는 방식이다.

일하지 않고 일할 의지도 없는 청년 무직자를 ‘니트(NEET, Not in Education, Employment or Training)족’이라고 한다. 한국청소년정책연구원의 보고서에 따르면 국내 15∼28세 청년 니트는 177만명(2016년 기준)으로 전체 청년인구의 18.9%에 이른다. OECD 평균(13.9%)보다 높다.

낙인효과에 민감한 젊은이들은 어떻게든 정규직의 세계로 나아가기 위해 온갖 어려움을 무릅쓴다. 그런가 하면 또 다른 한편에는 니트라는 이름의 ‘꿈을 잃은’ 젊은이들이 웅크리고 있다. 이 같은 풍경도 결국 구조화된 노동시장 양극화의 산물 아닌가.

정부는 일자리를 만들어내기 위해 분주하다. 하지만 노동시장의 구조적인 문제를 개선하지 않는 한 또 다른 비정규직만 양산할 뿐 정규직으로 대변되는 양질의 일자리를 창출하기는 어렵다는 사실을 알아야 한다.

청춘을 노래한 미국시인 새뮤얼 울먼은 영혼이 냉소의 눈에 덮이고 비관의 얼음에 갇히면 스무 살의 나이라도 늙은이가 된다고 했다. 고용절벽에 시달리는 이 땅의 젊은이들에게 청춘을 돌려줘야 한다. 청년세대를 위해서라도 노동시장의 개혁은 반드시 이뤄져야 한다.